[新民晚报]风雨兼程 风骚独领

上海西南隅的徐家汇,是上海市繁荣的标志性区域之一,同时也是上海人文与学术精神汇聚之地,近100位中国两院院士生活在这里。其中,更有一所享誉海内外的著名高等学府––上海交通大学。历经百余年风雨沧桑的上海交大,见证了中国近现代高等教育从涓涓细流汇成滔滔大江的历史印迹。

近代高等学府的雏形

1894年,中国在甲午战争中惨败。1895年《中日马关条约》的签订成为国耻。“自强首在储才,储才必先兴学”。1896年,由晚清洋务要员盛宣怀精心筹备的南洋公学在上海诞生。

带着“办西学、育人才”之宏愿,南洋公学自办学之初便以新式学堂自居,但又不同于教会把持下的全部西化的学校。盛宣怀还利用可向光绪直接打报告的特权,要求“新设各学堂与院内学生,免预岁科两试,使得专精所学”。光绪即以朱批“着照所请礼部知道”。就这样科举制度先在南洋公学停办了。而全国性地废除科举制度,则要等到1905年。

在获得朝廷准许办学后,盛宣怀自任督办,负责学校大事谋划和决策。至于总理一职(相当于校长),由督办聘任,直接对督办负责。1897年春,盛宣怀亲自到何嗣焜府上,聘其为公学总理,即交通大学历史上第一位校长,负责处理全校大小事务。

何嗣焜上任后即主持起草《南洋公学章程》,规定学校分立外院、中院、上院、师范四院,逐级递升。外院相当于小学,中院相当于中学,上院相当于大学,师范院即师范教育。这一分层设学的制度囊括了从低到高的普通教育全过程,形成了相互衔接、层次分明的教育系统。

1897年11月,何嗣焜奉盛宣怀之命,专程赴南京请来美国传教士、汇文书院院长福开森,做监院兼西文总教习(相当于如今的副校长和教务长),聘期4年,每月薪水高达350两银,比何嗣焜自己还要高出250两之多。福开森在南洋公学期间,引入欧美国家的教育制度、教学内容和教育方法。他还亲自规划校园,采用西洋风格设计建造的中院,是南洋公学保留至今历史最悠久的建筑。

1901年3月,何嗣焜病逝,张元济为代总理,成为学校历史上第二任校长。张元济在盛宣怀的授意下开设特班。特班的开办,既是应经济特科之选的要求,也在一定程度上实现了盛宣怀加快培养高级人才的宏愿。

特班中有后来成为我国职业教育先导者的黄炎培,著名诗人、艺术家、佛学家的李叔同,政界要员劭力子等。

特班设立后,盛宣怀和张元济几顾茅庐,聘任翰林出身的蔡元培担任特班主任。蔡元培的教育方法令特班学生耳目一新,也令师生结下很深的情谊。

南洋公学划归商部管辖后,学校开始由培养从政人才,转而为商部培养高级工商业专门人才,兼为轮船招商局、电报局培养工程技术人才。1907年,唐文治接掌学校,革新校务,确定了工科办学方向,在他的大力推动下,铁路专科正式建成,成为交大高等工程教育的发端。

早期的交通大学之所以能够在芸芸众校中脱颖而出,从1907年至1920年掌校长之位达14年之久的唐文治功不可没。他倡导和培育了以国家为己任的求实学、务实业的学风校风,同时,又倾力于传统文化和道德教育,造就了一批品学兼优、文理兼通的早期中国科技人才,如政治家和社会活动家陆定一、吴稚晖,文化斗士邹韬奋,国学大师、故宫博物院院长马衡,军事家蔡锷,我国无线电研究的创始人冯简等。

享誉中外的东方MIT

1920年12月14日,时任交通总长的叶恭绰在提交北洋政府的呈文中提议,为统一学制起见,将交通部部属的4所学校:上海工业专门学校、唐山工业专门学校、北京邮电学校、北京铁道管理学校,列为大学分科,而以大学总其成,名曰:交通大学。1921年5月,交通大学正式合组成立,上海工业专门学校相应改组为交通大学上海学校。从此,交通大学这一校名传承不辍。由于历史渊源而沿用交通大学这一校名的学校在全国现有5所,即上海交大、西安交大、西南交大、北京交大和台湾新竹交大。

以管辖部门部长的身份兼任交通大学的校长,在20世纪二三十年代先后有过三位:叶恭绰、王伯群、孙科。

这个时期的交通大学,不仅主持校务者优秀勤勉,而且积极向海内外延揽名师,逐步建立起强大的师资阵容。

名师出高徒,这个时期的交通大学培养了一大批栋梁之材,如著名科学家钱学森、吴文俊、张光斗,政界传奇人物汪道涵,电脑大王王安,英语教育家许国璋等。1999年,被国家授予“两弹一星”功勋奖章的23位杰出科学家中,交大校友就有6位。

爱国荣校薪火相传

1937年,日军全面侵华,抗日战争全面爆发。濒临火线的交通大学被迫分设沪、渝两地。

在沦陷区的交大忍辱负重,蛰伏孤岛一隅,艰难维持着教学活动,默默地为民族复兴积蓄着智慧和力量。

在大后方的交大几经周折,在校长吴保丰的带领下,师生们凭着坚忍不拔、共赴国难的钢铁意志和抗击外侮、保存母校的强烈愿望,因陋就简,创造条件,在青山土坡上造就出民族的精英,到抗战胜利时,学生达到1700多人,教职员有280余人。学科专业从少到多,迅速建成一个涵括土木、机械、电机、航空、造船、管理等在内的陆海空皆备、兼具管理的学科体系,为后来在上海复员的交通大学打下了发展框架,成为大后方高等工程教育的一朵奇葩。

交大学生在“反饥饿、反内战、反迫害”等全国颇具影响的学生运动中,始终冲在战斗的第一线,成为名符其实的“民主堡垒”。

新中国成立后,交通大学跨入了“建设新型的人民交大”的历史阶段。从建国初期到改革开放之前,交大虽然经历了不少曲折波澜,但是学校一贯秉承高水平的育人标准和老交大的办学传统,为国家工业化建设和国防科技发展输送了大批科学技术人才。

在1952年前后,为适应当时经济建设及教育发展的需要,交大调整出去的一批系科连同很强的师资、设备,为全国建立新的高等教育体系作出的重要贡献。

1955年4月,根据全国工业的布局和国防建设的需要,交通大学内迁西安,从而形成交通大学上海部分和西安部分的新格局。

改革开放勃发生机

粉碎“四人帮”以后不久,高等教育百废待兴,上海交大解放思想在全国高校中率先改革:最早打破唯成分论的误区,在研究生招生中坚持“择英举贤”;最先破除封闭的办学观念,成功地在1978年中美建交前组成中国解放后第一个教育界代表团访问美国;破除僵化的管理模式,最早实行学校内部管理体制改革等等。这种“敢为天下先”的改革精神一直传承至今,成为交大人精神品格的重要组成部分。

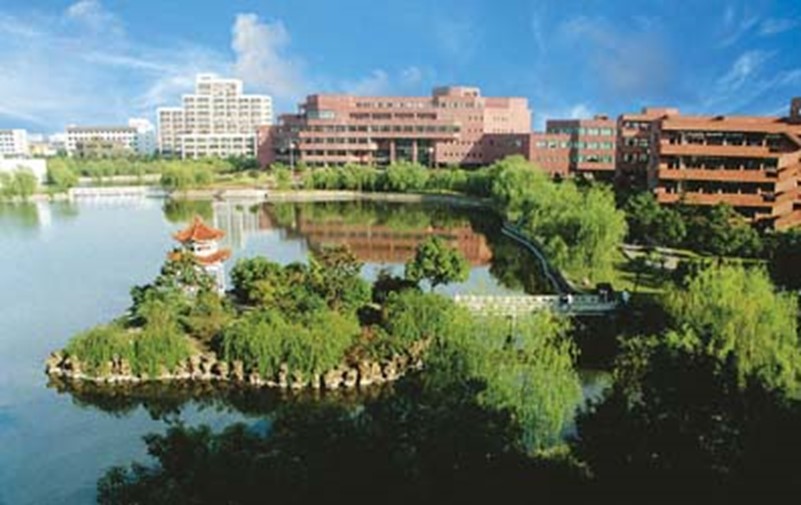

20世纪80年代,现代化的交大闵行校区建成,它为学校的发展打下了坚实的基础。

2005年年底,上海交大成立了包括船舶与海洋工程、系统生物医学等15个理工类科研创新平台,还有现代语言学应用等哲学社会科学创新基地。这是上海交大面向国家和城市发展需求的战略选择。

创建一流大学是历代交大人的共同梦想,也是长期艰苦的奋斗历程。进入20世纪90年代,这个目标逐步清晰并最终确立。

上海交大以自己的实力和智慧,牢牢把握历史机遇。1997年,成为首批进入“211工程”重点建设行列的全国7所高校之一;1999年,又成为首批进入“985工程”重点建设行列的全国9所高校之一。到2005年底,已经完成“九五”、“十五”两期“211工程”的建设和一期“985工程”建设,并紧锣密鼓地开始了第二期“985工程”建设。上海交大的教学环境和条件得到明显改善,人才培养综合素质不断提高,国际合作办学攀上新台阶,学校的总体实力显著增强,各种学术指标在全国高校的位置持续上升。

2005年7月18日,上海交通大学和上海第二医科大学合并,组建成新的上海交通大学。它对于推动学校实现跨越式的发展,加快建成世界一流综合性大学的进程,具有深远的意义。

也许一百多年前南洋公学的创始人盛宣怀不会想到,也许交通大学的老校长唐文治也不会想到,当年他们呕心沥血、苦心经营的这所学校,今天不仅以科教兴国、人才强国为己任,并且正以国际化的全新姿态,面向未来,走向世界。