上海交大和现代生命学科

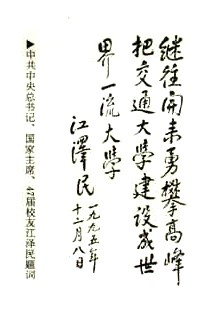

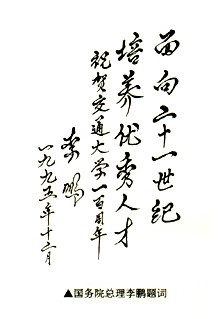

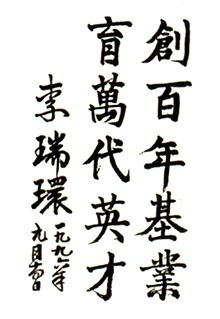

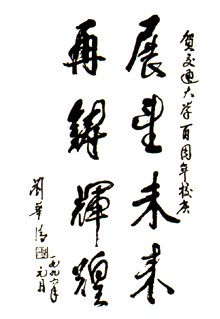

■编者按

生物技术和生命科学将成为21世纪引发科技革命的重要推动力量。上海交通大学经过25年的探索和实践,生命学科已覆盖生、农、医、药各个领域,在百年工科老校中真正崛起,实现了跨越式发展。由于坚持理工、医药结合,坚持学科交叉、融合,走自己的路,逐步形成了优势和特色,在高素质人才培养、科学研究和服务经济建设诸方面均取得了可喜的进展。

贺林院士指导我破解世纪之迷

上海交通大学Bio-X中心 高波博士

1999年底,我从上海交大本科毕业后,放弃了去清华和中科院的机会,选择了年轻的归国学者贺林教授作为我的导师。

A1短指/趾症是人类历史上第一例被记载的孟德尔常染色体显性遗传疾病,早在1903年就作了报道,然而一百年来,人类始终未能破解它的致病基因。在我进入研究室之前,贺林研究室花了两年时间将该致病基因初步定位到人类染色体上大约8百万碱基的一个区域,相关文章也在《美国人类遗传学杂志》上发表。贺老师将该基因的最终克隆定位交给我来攻克。我和贺老师翻阅了大量的文献资料,自行设计了一套新的研究路线,反复进行试验分析,经历了无数个不眠之夜、失败和挫折后,我们终于确定了这个基因定位。为了让结果更有说服力,我们又多次远赴湖南、贵州等偏远山区实地调查,艰辛的努力终于让我们在一个新的A1短指/趾症大家系上验证了该致病基因。我们的研究成果写成论文很快就在国际遗传学界最权威的杂志《自然遗传》上发表,引起了世界同行的极大关注,百年世界谜题终由中国年青学者在中国破解。这一成果被评为当年中国高校十大科技成果榜首,我也因此获得了上海市首届市长奖和中国青少年科技创新奖。

我完全相信,在贺院士的指导和带领下,上海交通大学Bio-X中心一定会在“神经精神与人类遗传学”领域不断取得突破,攀登一个又一个高峰。

邓子新院士的科学灵感

徐成滋

新当选的中国科学院院士、上海交大Bio-X生命科学研究中心副主任邓子新教授在科研上初露头角,始于上个世纪80年代。在英国约翰·英纳斯研究中心––世界链霉菌遗传学的摇篮,他作为公派留学生,已日以夜继地工作了近4个月。有一天他在观察菌体时发现了一个“异常点”。他马上找来教科书和有关文献相对照,都没有查到有关记载。于是他向导师戴维·霍普伍德报告了这个发现。这位世界级生物研究的一代大师过来观察不久就慧眼识宝地掂出了它的重大价值:这一能在大肠菌中起作用的链霉菌启动,可是尚未报道过的发现啊,它有可能展示出链霉菌遗传学上又一个新的重大进展。教授向邓子新祝贺后,幽默地说:“邓,这可是微生物送给你的礼物!”这位导师旋即中止了邓子新原来用2年时间攻读硕士学位的计划,改为提前“攻博”。后来,邓子新总共用三年时间取得了博士学位。

邓子新领衔的科研团队最新的一项原创性成果:《DNA大分子上一种新的硫修饰》论文,去年9月在国际微生物领域顶级刊物《分子微生物学》上发表,当年年底,这项成果入选2005年度“中国高等学校十大科技进展”。

邓子新披露心路:“发现的灵感源于不寻常地关注异常。”他说:“重要的科学发现往往是从不起眼的小东西上延伸出来的。……这真是要耐得住寂寞,坐得住冷板凳啊。”

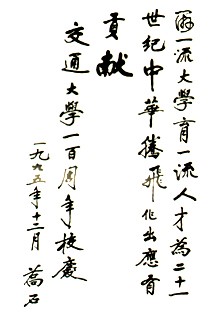

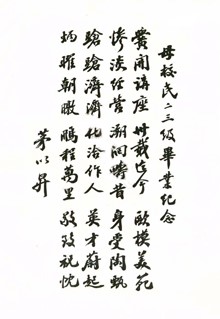

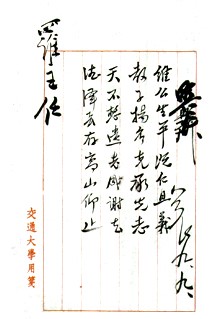

母校要面向二十一世纪

钱学森

我们这些在1934年毕业于上海交通大学的级友,今天大都已入耄耋之年,但人老志不衰,要表表心意,要出一本毕业六十周年的纪念册。中国共产党第十四次代表大会已经决定,我们社会主义祖国要利用当今一个时期的有利环境,以几年上一个台阶的速度,建设并发展社会主义市场经济,到下个世纪中叶,使我国赶上世界中等发达国家水平。这一号召使全国人民心情振奋!所以我也在此讲讲我们母校要面向二十一世纪,设置一套新时代的专业课程,以培养国家在下个世纪所需要技术人才的问题!

哪个方面的专业呢?我们学校历来都是培养实用的工程技术人才的。二十一世纪有什么新的工程技术?我认为现在全世界都注意到生物科学、生命科学的突飞猛进,都认为到下个世纪生物科学、生命科学将同工程技术结合起来,出现继当今的信息革命之后的又一次产业革命,即以生物生命技术为龙头的产业革命。我在1992年深秋写信给母校生物技术研究所的朱章玉教授说:“近读《科技导报》1992年10期《生态工程的曙光》,才知道您创立的生物技术研究所和其先进事迹,深受鼓舞!我要向您和您领导的班子表示衷心的祝贺!”

“在十一届三中全会刚刚开过的时候,上海复旦大学谈家桢教授,也是我的老同学,就提醒我,利用微生物有广阔的前景。现在这方面的工作在您那里开创了,真是可喜!”

“我没有别的,只希望您能在下个世纪把利用微生物的工业办成象上海宝钢那样的大企业,生物技术也将成为上海交大的一个专业系了。”

“再次表示祝贺!并致敬礼!”

这里说的大系,除利用微生物进行的化工生产专业外,还将有诸如植入人体的人造器官的设计制造专业,以培养出再造人体所需器件的设计制造人才。这方面可以举出:人工肾脏、人工肝脏、人工中耳、人工关节、人工心脏等。再有一个专业是培养设计制造老年人所需的辅助机械设备,如轮椅、登楼椅、机器人护士等的人才。到二十一世纪,这种结合生物科学、生命科学和工程技术的学科专业还会有其它门类。

这种专业的发展是很快的,大系中必须同时有相应的研究所,就如现在关于利用微生物进行化工生产的专业,母校就设置了“生物技术研究所”。

以上建议是否有当?请级友们考虑,请母校领导考虑,请师长教授们考虑,总之,母校要面向二十一世纪!

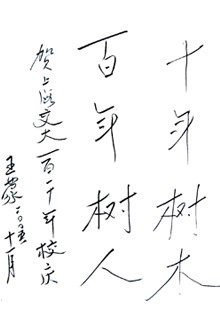

重读钱学森对母校的建议

朱章玉

1992年,我校校友、杰出的人民科学家钱学森撰写了短文《母校要面向二十一世纪》,明确提出“母校要面向二十一世纪设置一套新时代的专业课程,以培养国家在下个世纪所需要技术人才的问题”。

至于具体要设立“哪个方面的新专业呢?”钱老没有讲他所熟悉的机电、航天及系统科学等方面的新专业,而指出“生物技术将成为上海交大的一个专业系了。”在该短文中,他引述了他于同年深秋给我们生物技术研究所写信的内容。钱老的短文和亲笔信一直给予我和同事们极大鼓舞和无穷力量。

1979年,交大访美代表团回国带来了世界最新信息,交大率先筹建了生物医学工程专业和学科,但是在开始的十多年中,生命科学技术并没有在交大得到很好地发展。

为了生存,我们独辟蹊径,大胆地进行了生态工程的研究,取得了一批有影响的成果,并获得了国家重点科技攻关项目。当时《上海交大通讯》对我们的工作以“生态工程的曙光”为题进行了报道,该文被《科技导报》转载在1992年第10期上。对母校发展一直十分关心的钱老看到文章后,随即给我们写来了一封热情洋溢的信,给了我们很大鼓励和期望。1994年美国专栏记者泰特·帕莱克(TedPlafker)采访了我,对我们坚持走“教学、科研、开发”“三个轮子一起转”的办学思路产生了浓厚的兴趣,后来,他在美国著名学术刊物《科学》“中国科技方针”栏目中,以“上海鼓励科技工作者投身经济发展”为题作了介绍。

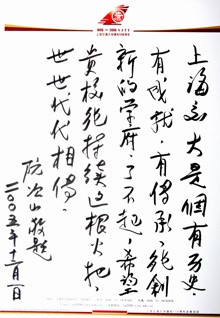

上海交大决定不失时机地加速生命科学技术的发展,1997年主动与中科院上海分院共建了生命科学技术学院,2000年2月与上海医工院共建了药学院,2000年4月又成立了Bio-X生命科学研究中心,聘请了诺贝尔物理奖得主朱棣文博士任名誉主任;2005年生命学院贺林、邓子新教授同时被评为中国科学院院士,任秋实教授被聘为生物医学工程领域第一位“973”项目首席科学家。2005年7月18日,上海交通大学与上海第二医科大学合并,实现了强强联合。

目前,在上海交通大学,生命医学学科已覆盖了生、农、医、药及环境等众多领域,已发展成钱老十多年前所预言的“一个大的系科”。上海交通大学领导已明确将生命医学学科和工科一起列为学校未来建成世界一流大学的主干学科。

今天重读“母校要面向二十一世纪”,不仅十分感谢钱老一直对母校的关心和对我们的激励,而且更要学习他不断进取,锐意开拓的创新精神,努力把我们自己的工作做得更好。

培植绿色希望––植物生物技术创新基地

黄屏

植物生物技术创新基地是“复旦-交大-诺丁汉植物中心”设在交大的一个分部。2002年,基地打算招收20名大二、大三学生参与科学实践,没想到报名的竟达200多人。

这些本科生三至五人一组,每组都承担了两个转基因课题的子项目。唐克轩、赵凌侠等老师为他们指出研究方向,学生们边摸索边做。做不下去了,再求教、再看书、再实践,“导师不是给鱼,而是教你捉鱼的方法”,学生们如是说。

实验的过程是艰辛甚至乏味的。有的学生退缩了,但大部分坚持了下来。“有一次我连续在实验室做了20个小时,下半夜3点才回到宿舍。”植物系李嘉智同学说,“不断地重复甚至使我们养成了一些可笑的习惯动作,比如实验室有严格的消毒规定,两手绝对不能从器皿的上方经过,以至后来我们连吃饭喝汤都下意识地不让手伸到碗的上面,只从旁边伸过去舀汤。而且,男生的个人卫生也比过去讲究了许多。”与其他同学相比,他们要忙得多,苦得多,但他们都相信自己正在积累着一段宝贵的经历。

“今天我们所学的已不是简单的传统农学,而是依托生物技术的现代农学。”魏婕是2000级食品科学系的学生,她已申请到全额奖学金已到美国特拉华大学深造,她说:“我会继续学食品微生物,今后我们国家肯定会越来越需要这方面人才。”由于拥有创新基地的实践经历,2000级14名毕业生中,就有5人直升交大、复旦或考上其他院校的研究生,魏婕、李嘉智等6人已出国留学,还有3人被海关、跨国企业等单位招聘。

植物生物技术创新基地,这个富有创意的地方,正逐步成为学生“培植绿色”的梦想之地。

情系现代农业––记农业与生物学院院长唐克轩教授

徐成滋

“生物技术应该为民造福”上海交大农业与生物学院院长唐克轩教授这样说着,掷地有声。

1996年,我国还较缺乏成熟的农作物转基因技术平台,特别缺乏拥有自主知识产权、用于农作物遗传改良的功能基因。唐克轩于英国留学5年后,携全家回国。他主动请缨承担了这方面的国家“863”高技术研究项目。他运用转基因技术,成功地将褐飞虱和蚜虫抗性基因分别导入水稻和油菜中,提供了一条经济、安全、有效的抗虫新路。接着他又在国际上首次从半夏、石蒜、葱莲等植物中,克隆出抗虫基因。

唐克轩主持上海交大农业与生物学院之后,努力实现我国生物技术领域与国际的对接。他多次往返于欧美和中国,建立了一个高水平联合研究平台––“复旦-交大-诺丁汉植物生物技术研发中心”。最近三年,这里承担了包括国际合作、国家“973”、“863”和上海市重大科技项目10余项。

为了适应上海农业由传统农业向现代都市型农业的转型,学院育人规格也相应转型。以前农学院主要面向基层培养应用技术型农业人才,毕业生基本都在郊县就业。现在则定位高端,走精英路线,培养精英农业和生物领域技术人才:包括培养政府机构在涉农和生物领域的决策者;农业和生物科研领域的领军人物以及相关企业的高层管理人员。

唐克轩与全院教师一起,以“以农为本,立足上海和长三角地区,服务全国”互勉互励,为“科技兴农”出智出力。他们所建立的植物代谢工程研究平台,利用基因工程技术,成功地培育出长春花毛状根及植株,其中的抗癌药用物质长春花碱的含量提高了200多倍。在植物分子育种与种质创新上,他们培育了菜用大豆、“上农黑麦草”、耐热型草坪草以及黄瓜杂种一代等新品种,近3年累计推广140万亩,创效益8000万元。该院4位青年教师关于“禽流感防治对策”的建议,得到了温家宝总理的亲笔回信支持。学院还积极参与崇明岛生态建设,以“全国农业生态建设示范村”为建设目标的崇明前卫村,业已建成的黄瓜和芳香植物种植基地,得到了上海市委书记陈良宇和科技部领导的赞赏。

高起点创建一流药学院

刘燕刚

上海交通大学为了创建世界一流大学,决定加速生命学科的全面布局和发展,其中药学提上了日程。我们和上海医药工业研究院协商,决定高起点,联合共建一流药学院。

上海医工院创建于1957年,目前隶属于国务院国有资产监督管理委员会,是中国医药工业系统中历史悠久、科研实力最强的综合性研究开发机构之一。上海医工院现有中国工程院院士2名,享受国务院特殊津贴专家65人、新药评审专家12人,拥有药学一级学科博士授予权。

2000年2月,上海交通大学与上海医工院共建的药学院正式成立。药学院院长由上海医工院院长、著名药学专家朱宝泉教授担任。经过6年的努力,学院已取得了一批重要成果,如SARS期间,周向军教授参加了由国内多家研究机构参与的整体研究工作,最终成果2004年1月联合发表在国际权威学术刊物《科学》(SCIENCE)上;又如贾伟教授,将国际上最新的代谢组学理念应用于中医药学研究中,已取得突破性进展,引起了国内外同行的高度重视;王永祥教授领衔的团队,在生物技术药物的代谢和动力学研究方面也开始崭露头角,已经成为国家“十五”创新药物研究平台和上海市药物代谢中心的核心团队。

目前,学校正努力筹建生农医药大平台,随着BIO-X生命科学研究中心、上海市系统生物医学研究中心各项科学研究的深入开展,以及与密西根大学药学院的全面合作的形成,现代化的一流药学院必将成为百年老校的一个新的生长点。

代谢组学与中医药联姻

贾伟

生命是一个复杂的、整体化和网络化的系统。从系统观、信息结构、复杂性的角度,探索生命现象与疾病本质已成为国际生命科学领域的前沿和热点。

代谢组学(Metabonomics)是上世纪九十年代中期发展起来的一门新兴学科。它把人体作为一个完整的系统来研究,研究人体代谢网络在疾病和药物作用下的变化规律,这与中医中药的哲学思想十分吻合。科研人员通过精密仪器,为人“绘制”出一张代谢网络,网络的变化可以反映出人的健康状况。

传统中医采用望、闻、问、切所获得的信息进行辩证施治,很难量化和标准化,很大程度上依赖于医生的诊疗水平。应用代谢组学理论则可以提高诊治的科学化、定量化,避免了人为因素的误诊。

我们采用代谢组学研究,发现肾阳虚模型动物的代谢网络明显偏离正常组动物,而用温阳中药干预后,模型动物的代谢谱回归至正常范围,呈现网络修复的结果。这一研究成果2005年12月发表在美国著名学术刊物《蛋白质组学研究》杂志上,引起了国内外同行的高度重视。这种基于整体论的“证”的研究可以和强调整体性的系统生物学方法相结合,同时也是生命科学和临床医学相结合。这种结合将把“证”的研究再次推向科学发展的前沿,成为中医现代化最重要的研究方向之一。代谢组学之父、英国伦敦帝国理工学院Jeremy Nicholon教授对我们的研究表示了极大兴趣,多次应邀前来上海交通大学药学院讲学,并开展合作。

中医热在国际上仍在升温,中医药与以代谢组学为核心的系统生物学的结合将是一个极富创造性,并可能引领中医药现代化的重要之举。

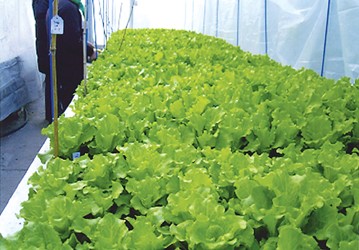

在国际上率先获得表达鲑鱼降钙素的生菜,对骨质疏松有治疗功效。

谢绳武校长在Bio-X中心成立大会上讲话。

中国工程院院士陈亚珠教授(左)在指导博士研究生。

上海交大药学院师生在云南文山三七种植教学实习基地。